在日常生计中,皮肤问题相通困扰着咱们。许多东说念主发现,当心情欠安时,皮肤景况也会随之恶化,这很可能即是神经性皮炎在作祟。

神经性皮炎概况是皮肤科门诊最常见的疾病之一,它有着赫然的特征,好发于眼睑、肘重要伸侧、腰骶部、颈部;皮疹发扬为由多角性丘疹构成的肥厚性斑块。

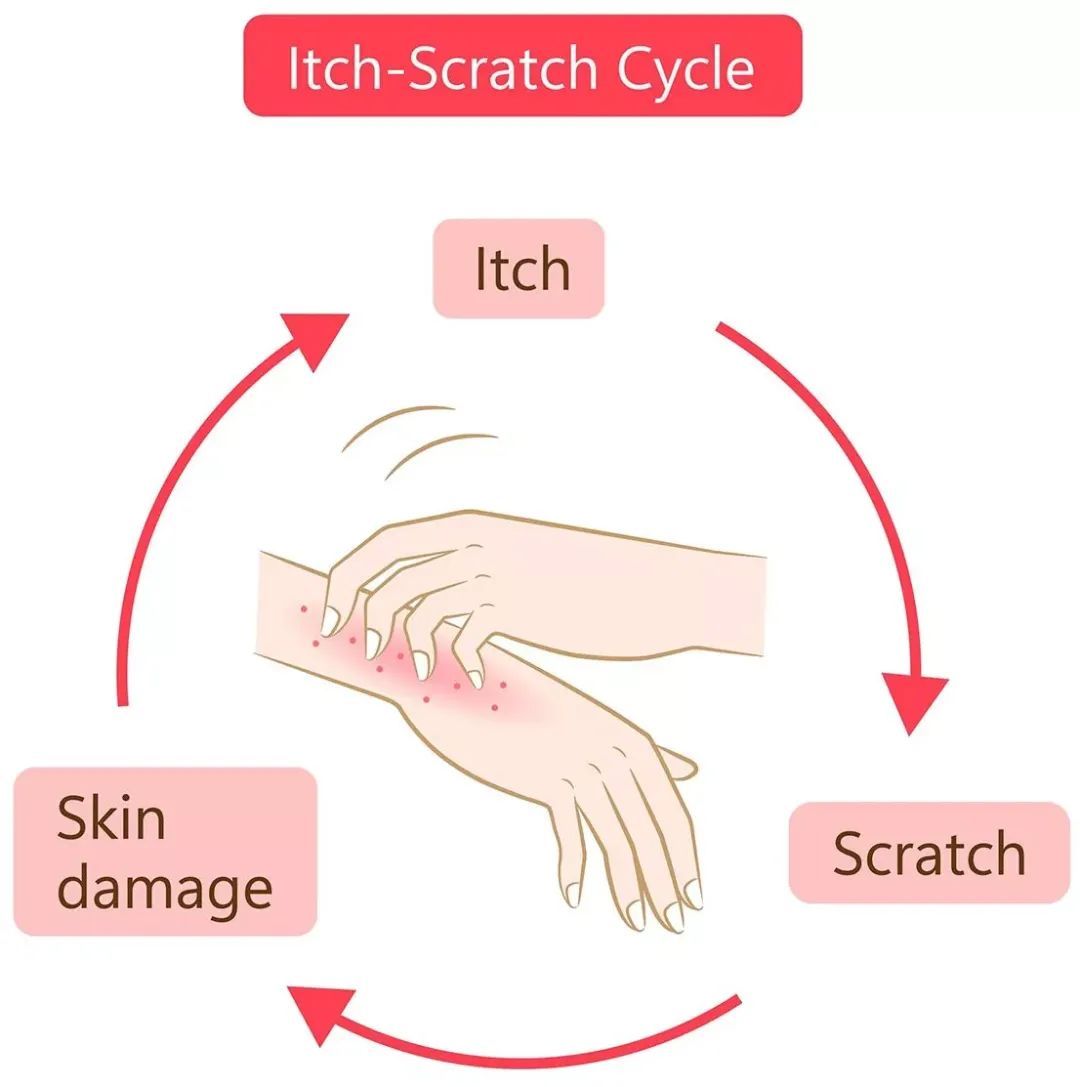

它瘙痒进度不一;思想包袱可能是诱发加剧成分。

痒,持,皮肤增厚,成为恶性轮回。

它很容易识别,却又很难被“颐养”,那若何办呢?今天就来了解一下。

什么是神经性皮炎?

道理的是,神经性皮炎尽然属于一种将就症。

其实,神经性皮炎与将就性皮肤剥离症、精神性皮肤搔持、神经官能性表皮剥脱、表皮剥脱性痤疮和将就性皮肤搔持症同属于皮肤搔持防止(skin picking disorder, SPD),且可视为同义词。

皮肤搔持防止是指反复抠挠、搔持、摩擦、抠挖或挤压皮肤,从而引起较着的组织损害(皮疹)和社会功能防止(比如悔怨、自卑等)。

凭据 DSM-5(由好意思国精神医学会制定的,全称是《精神防止会诊与统计手册(第五版)》),皮肤搔持防止是将就症以及关系精神防止类别下一个单独的会诊,该类别中的会诊还包括拔毛癖和躯体变形防止。

皮肤搔持防止在一般东说念主群中的准确患病率不祥。一项纳入 10000 多例有代表性的 18~69 岁好意思国东说念主的探望发现,皮肤搔持防止的患病率为 2%,约占通盘皮肤科门诊就诊的 2%,多见于女性,男女比例约为 1:8,凡俗由皮肤刺激或特定的情感状态触发(精神弥留、忧郁、劳累等)。

皮肤搔持防止有什么特色?

皮肤搔持防止发扬为持挠引起的多形性皮损,其大小、畛域和严重进度互异很大,相通新伤叠旧伤。

皮损发扬也取决于皮肤搔持防止患者自我损害皮肤的格式。患者可能会用手指、指甲、牙齿、剪刀、镊子或大头针来损害皮肤,形成深达真皮的损害,以致留住疤痕。皮损凡俗呈对称性分裂,位于患者双手能够涉及的部位。

皮肤搔持防止患者凡俗会承认我方有搔持和戳刺皮肤的冲动。尽管他们可能一启动并不肯意线路自伤活动,但一般都风物经营为缓解皮肤瘙痒所致不安而持挠皮肤的必要性。

患者起首可能是思管制微小皮损,举例节肢动物咬伤、痤疮、痂皮、炎性皮损、疣、色素痣或角质栓。有些患者则是思摆弄都备平常的皮肤,或是因为皮肤瘙痒、烧灼感或痛苦而启动搔持。

11 岁男生,咬甲癖,被父母月旦后改咬脚趾甲。

皮肤搔持防止若何疗养?

皮肤搔持防止的疗养超过贫窭,相通需要皮肤科医师和精神科医师的联接。比如神经性皮炎,皮肤科医师处方的激素类药膏总诟谇常灵验,但却老是反复发作让东说念主祸害不已。

曾有一位患者,是某高中名校的竞赛培植,颈部和肘部的神经性皮炎,严重瘙痒超过影响就寝和责任,长年需要搽药,然则一到放假皮疹就自动湮灭了。

UTD 明确指出,皮肤搔持防止的疗养需要在精神医师勾引下进行活动疗养和系统药物疗养(如局部外用糖皮质激素和钙调磷酸酶扼制剂、口服抗组胺药等),患者唯有了解该病,才调主动救援生计状态、幸免潜在的诱发和加剧成分,积极地配合干涉。

关于这位培植来说,偶然退休以后就能自愈啦。

参考文件

[1]Arnold LM, Auchenbach MB, McElroy SL. Psychogenic excoriation. Clinical features, proposed diagnostic criteria, epidemiology and approaches to treatment. CNS Drugs 2001; 15:351.

[2]American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), American Psychiatric Association, 2013.

[3]Grant JE, Chamberlain SR. Prevalence of skin picking (excoriation) disorder. J Psychiatr Res 2020; 130:57.

[4]Griesemer RD. Emotionally triggered disease in a dermatologic practice. Psychiatr Ann 1978; 8:407.

[5]Gupta MA, Gupta AK, Haberman HF. The self-inflicted dermatoses: a critical review. Gen Hosp Psychiatry 1987; 9:45.

[6]Keuthen NJ, Koran LM, Aboujaoude E, et al. The prevalence of pathologic skin picking in US adults. Compr Psychiatry 2010; 51:183.